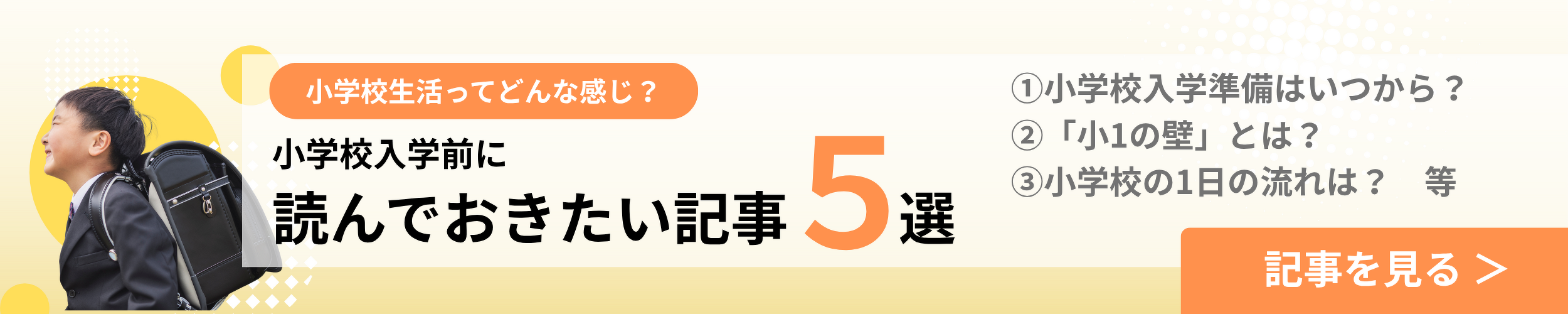

7歳の男女の双子と、3歳の息子を育てるママライター、山村智子 です。

昨年は双子が小学校入学を迎え、とにかく心配なことが多く落ち着きませんでした。

しかし、過ぎてしまえば取り越し苦労だったなと思うこともありました。そんな私が体験した、小学校入学前の準備で心配だったこと、やってよかったことをご紹介します。

不安を解消!小学校入学前に意識した生活習慣

小学校では幼稚園や保育園と生活リズムが異なると聞き、わが子は順調に適応できるのかとても心配でした。

入学後にスムーズに慣れるよう、わが家が入学前に意識して取り組んだ生活習慣をご紹介します。

靴を立ったまま履き替えられるようにする

幼稚園のときは、靴から上履きへの履き替えは座ってしてもOKでした。

しかし、小学校に入ると立ったまま履き替えるのが当たり前になります。

そのため、家でも靴を立ったまま脱ぎ履きできるように練習させ、スムーズにできるようにしました。

20分以内に食事を終わらせる

小学校では給食の時間が幼稚園よりも短いため、自宅でも早く食べ終える練習をしました。

特に食べるのが遅い娘には、「TVを見ながら食べない」「アラームをかける」などの対策をして20分以内に食事を終える練習をしましたが、

あまり効果がないまま小学校へ入学。それでも入学後は時間内に食べ終わるように頑張っているようで、子どもは環境に適応するのだなと感じました。

ひらがな、カタカナ、数字の練習

小学校では入学後も文字を学ぶ時間はありますが、自分の名前やだいたいの文字はかけるように練習しました。

息子はひらがなや数字を逆に書くこともあり心配していましたが、小学校で丁寧な指導があったため、完璧でなくても大丈夫でした。

息子は今も書き順が怪しいときがありますが、見守りながら直していこうと気長に構えています。

消しゴムの使い方

息子は消しゴムを使うときの力加減が苦手で、紙が破れてしまったり、くしゃくしゃになってしまったりすることがありました。

そのため、「消すときは紙をしっかり押さえる」「力を入れすぎない」といった基本を練習。

1年生のはじめはまだ苦手な様子でしたが、次第に慣れていきました。

机に向かう習慣づくり

入学前から机に向かう習慣をつくりたいと考え、幼稚園から帰宅後はできるだけワークをさせていました。

娘はきちんと取り組むのですが、飽きっぽい息子は5分と持たないこともしばしば。

入学後も宿題に取り掛かるのに時間がかかり、やる気を出させるのに苦労しました。

事前に対策をしていても、その効果は個人差が大きいと感じました。

早寝、早起きを意識した生活リズム

わが家は幼稚園の登園時間が早かったため、小学校の朝早い生活リズムにもスムーズに慣れました。

それでも、寝る時間をなるべく早められるように、「夕食の時間を18時から17時に早める」「食後のテレビの時間を短縮する」などを意識。

夜9時ごろには寝られるよう生活リズムを整えました。

危険はない? 親子で通学路の確認

子どもたちと一緒に歩いていると、息子はふざけたり話に夢中になり、道路に飛び出しそうになることが時々ありました。

そのため、子どもだけで安全に登下校できるのかとても心配でした。

また通学路には、車通りが激しい道路を渡る信号があります。そこで入学前の春休みに、子どもたちと一緒に通学路を歩く練習をしました。

道順を確認するのはもちろん、朝と夕方の時間帯に歩き、交通量をチェック。

「ここは車が多いから、信号が青でも左右を確認して渡ってね」と声をかけました。

入学後も子どもたちはしっかりとルールを守り登下校できているようで、その姿に成長を感じました。

買ってよかった! GPSで登下校を見守り

小学校入学前は、子どもだけで外を歩かせたことがありませんでした。

特に帰りは1年生だけで下校するため、安全を見守りたいと思い、子ども用GPS端末を購入しました。

GPSで現在位置をリアルタイムに把握できるので、遊んでいたり帰りが遅いときには迎えに行くこともできます。

常に居場所がわかることで、安心して見守れています。

小学校入学に備え見直したリビング環境

小学校に入学すると、ランドセルや学用品を置く場所が必要になります。

わが家のリビングはただでさえ物であふれていたため、どこに置くのかが悩みの種でした。

そこで大幅な断捨離を決心。リビングを中心に整理整頓し、配置を見直しました。

学用品の収納場所を確保

小学校から帰宅後の動線を考え、ランドセルや教科書を置く場所を確保しました。

わが家の場合、私も子どもと一緒に持ち物の確認をしやすいよう、子ども部屋ではなくリビング前の廊下にランドセル置き場を設置しました。

近くに教科書を置く場所もつくり、子どもたちは廊下で明日の準備をしています。

文房具を取りやすい場所にまとめる

リビングのあちこちに収納していた文房具を、子どもたちが自分で出せるよう一か所にまとめました。

宿題はダイニングテーブルですることを想定していたので、ダイニングテーブル周辺の取りやすい位置に収納。

「ママ、鉛筆取って」「消しゴムどこ?」などと声をかけられることがなくなりました。

同じ小学校に仲よしの子がいない! 子どもの知り合いを増やそう作戦

幼稚園時代の仲のよい友だちはみんな小学校が違い、同じ小学校に仲よしの子がいないことが私の心配のひとつでした。

特に娘は人見知りのため、少しでも知り合いが多いほうがよいと思い、同じ小学校になる友だちとの交流を積極的に持つようにしました。

例えば、習い事先で同じ小学校の新一年生になる子に話しかけたり、地域の子ども会に参加したりするなど、顔見知りが増えるよう行動しました。

知り合いが増えたことで、娘も安心して登校できたようです。

同じ小学校のママ友が少ない! 入学前にしたママ友づくり

初めての小学校入学は親もわからないことだらけ! 気軽に疑問を聞けるママ友の存在はとてもありがたかったです。

ママ友を増やすべく、私がしたママ友づくりをご紹介します。

近所のママと連携づくり

近所の公園などで遊んでいたときに、たまたま居合わせたママに積極的に声をかけました。

近所の場合、同じ登下校班になることもあるので、子ども同士も仲よくなれるよう「〇〇くんって名前なんだって」と子ども間のコミュニケーションもサポートしました。

習い事で連絡先交換

習い事先で同じ小学校の新一年生になるママがいたので、積極的に話しかけて連絡先を交換しました。

習い事は毎週顔を合わせるので自然と話す機会があり、仲よくなりやすかったです。

上のお子さんが小学校に在学中のママだったため、学校の疑問点をたくさん聞くことができ、私の不安も解消されました。

卒園の懇親会で面識をつくっておく

幼稚園時代はあまり交流がなかったママと、卒園の懇親会で話す機会を持ちました。

入学後は子どもが同じクラスになったり、放課後に遊ぶこともあったので、事前に少しでも面識をつくっておくと入学後のコミュニケーションがとりやすく安心だと感じました。

小学校の準備は心配しすぎなくても大丈夫!

初めての小学校入学を控え、心配性な私はハラハラすることが多くありました。

けれど、実際に入学してみると子どもは自然と環境に慣れ、なんとかなることがほとんどだったように思います。

できる準備はしておくとよいと思いますが、完璧じゃなくても大丈夫。

親も心配しすぎると疲れてしまうので、「なんとかなる!」「入学後も取り組めばOK!」という気持ちで、楽しんで小学校入学を迎えてほしいと思います。

【小学校入学準備】こちらの記事も読まれています

ライター:山村智子

男女双子と男の子の3児の母。

ドタバタ育児の合間にライターをしています。

せっかちでおっちょこちょいな性格なので失敗も多いですが、目標は「肝っ玉母ちゃん」。

笑って過ごす日々を心がけています。

キッズアライズを友だち追加

キッズアライズを友だち追加

気になるキーワードで探す

気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す

年齢×ジャンルで探す