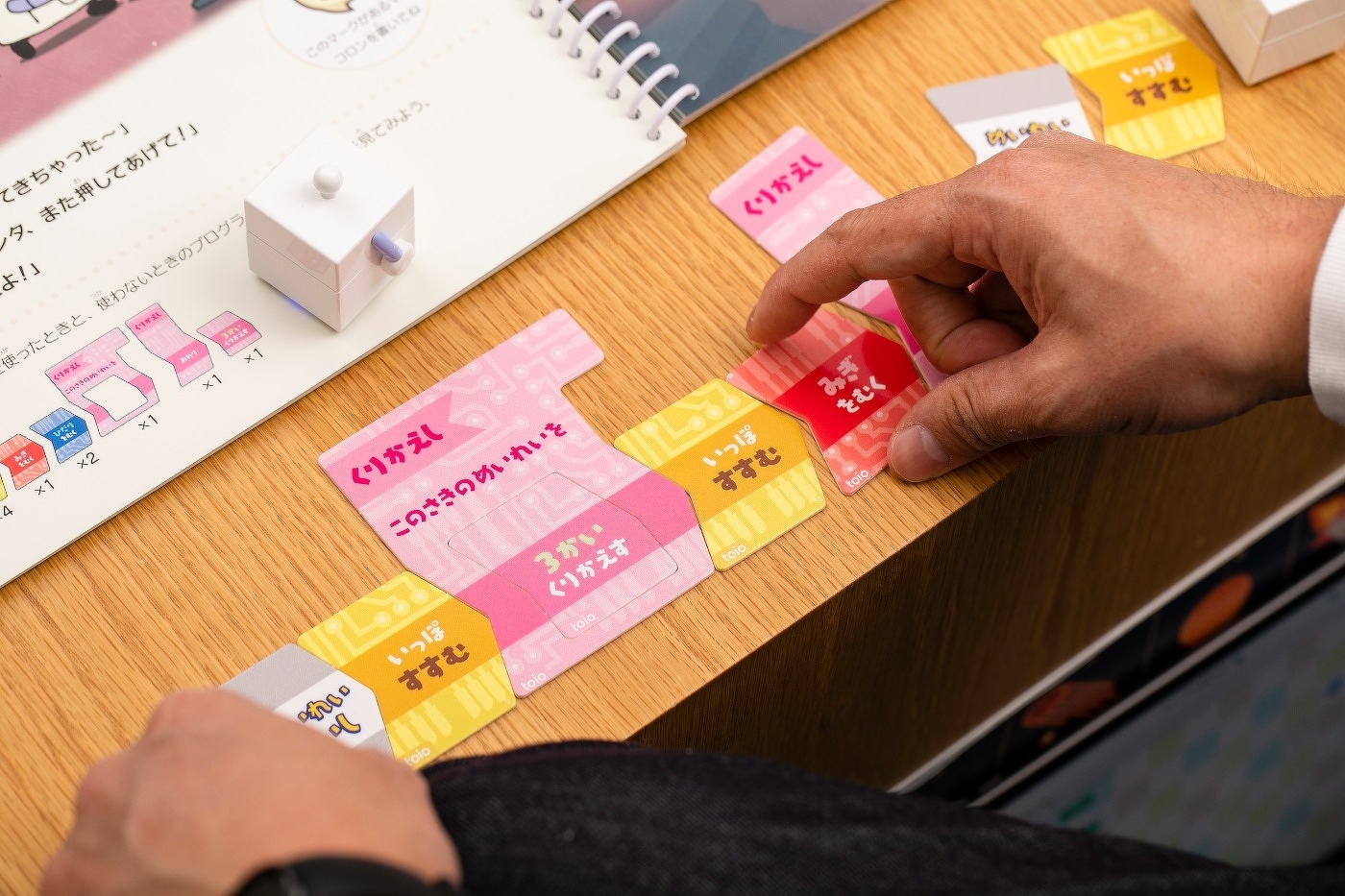

わずか3cm弱の小さな白いキューブがきゅるきゅると動き、ときにキャラクターに、ときに車に、ときに楽器に大変身。

「ロボットトイtoio」は、遊びのプログラムであるカートリッジを変えることで様々なゲームが楽しめるほか、プログラミングで新しい遊びを生み出すことも。

そんなところがぴったりと、学校教育の場でも採用する自治体が増えている「GoGo ロボットプログラミング™ ~ロジーボのひみつ~」についてお聞きしました。

キッズアライズ編集部が気になるベビー・キッズ関連サービスをご紹介。

今回は、ロボット玩具です。

掌に乗る小さなキューブのロボットは、上にレゴブロックや人形などを付けることで「好きなキャラクターがリアルで動き回る」を実現させます。

プレイステーション®などを展開するソニー・インタラクティブエンタテインメントが世に送り出したロボットトイtoio。

子どもがパッと感覚で始められるのは、エンジニアが本気で遊べるほどの高性能だからこそでした。

ロボットトイ「toio」とは

コントローラーやプログラムで四角いロボットを動かして遊ぶロボット玩具。

ロボット、リング型コントローラー各2組、システムの核となる「toioコンソール」がセットになっており、遊びのプログラムが格納された別売りのカートリッジと専用マットを組み合わせて様々な遊びが体験できます。

「toio」開発プロジェクトリーダーにお聞きしました!

お聞きした方:株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 田中 章愛さん

出発点は、好きなキャラクターを現実世界で動かしたい!

-toioはロボットといっても人や生物、乗り物の形をしているのではなく、小さくてシンプルなキューブ型なんですね

田中さん:そうなんです。動き回ることのできる「コアキューブ」は、見かけは単なる四角い箱なんですが、それこそが私たちのこだわりです。

開発の出発点が、「自分たちが作ったり持っていたりするキャラクターを自由に動かすことができたら」でしたので、それを乗せるロボット台車が必要だったんです。

ですので、コアキューブの上に好きなものを乗せて遊ぶために、形は四角形。また、目立ってはいけないので小さく、白色にしました。

-レゴ®ブロックと互換性があるので、自分で作ったブロックなどが動かせるのも楽しそうです

田中さん:自分で描いた絵をペタリと張り付けて遊んでもいいです。大事にしたかったのは、リアルに触って夢中になれること。

自分の頭の中で考えたイメージをロボットに反映して、現実世界で遊ぶことができることです。

夢中になった先に「もっと思い通りにしたい。形を変えよう」「プログラミングをしてみよう」と工夫していけるようにしました。

-そのほかにこだわった点はありますか?

田中さん:現実世界で体験できるおもちゃですので、みんなで遊べるようにしたいと思いました。

そのため、ロボット2台を標準構成とし、追加での購入もできるようにしています。

プログラミングが学べる「GoGo ロボットプログラミング™ ~ロジーボのひみつ~」

-「GoGo ロボットプログラミング」は遊びながらプログラミングが学べると好評ですね

田中さん:お陰様で複数の自治体や学校で、学校教材に採用していただいています。

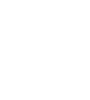

ページごとに出されるお題に沿って、パズルのように「命令カード」を並べ、読み込ませるとそれ通りに動きます。この体験を通して、プログラミングの基本的な考え方が学べます。

-「命令カード」がパズルのように使えるので、視覚的にも考えやすいです

田中さん:タブレットで、1人で取り組むプログラミングとは異なり、絵本とカードの組み合わせなので親子、兄弟など皆で楽しむことができます。toioを囲んで互いに手を出し合いながらディスカッションしたり、競争したりしても楽しいと思います。

-学びというよりは、遊びの要素が大きいんですね

田中さん:はい、この「GoGo ロボットプログラミング」の開発プロデューサーはプレイステーションのゲームを作ってきたゲームプロデューサーでもあり、あそびのプロが最初からしっかり入っているのも特徴です。

身構えがちなプログラミングなだけに、ゲーム的な感覚をしっかり入れました。一方でプログラミングに関しては、職業エンジニア的な観点できちんとしたプログラムができる点にこだわりました。

自分たち自身、長年プログラミングを学んできて使いこなしているエンジニアが作ったプログラミングの練習教材にもなっているという点では自信があります。

-ページをめくるごとに新しい要素が足され、徐々に難しくなっています

田中さん:途中からは2台を使ったプログラミングもあり、これは結構、複雑で難しいんです(笑)。

もちろん、ページごとに段階を踏んでいくのでわかりやすくなっていますし、そもそも間違えて動かないというのも大切な経験。そこで何が悪かったのかを皆で考えながら修正できます。

職業エンジニアが本気で作ったプログラミング教材

-学べるプログラミングの要素とはどんなものでしょうか

田中さん:プログラムの基本要素と呼ばれる、並べた手順通りに動く「順次」、条件によって変わる「分岐」、同じ行動を繰り返す「反復」が遊んでいるうちに体感的に学べます。

また反復は、同じ行動の命令を3つ並べるのではなく、「3かいくりかえす」という命令を使えばプログラムがスッキリ見やすくなり効率よくプログラミングできるといったことが実体験できます。

-カードなので、目に見えて命令(プログラム)がスッキリと短くなったのがわかります

田中さん:それも狙いのひとつ。最初のページでは「繰り返し」の存在を知らせずに、同じ命令をあえて繰り返しさせます。

その後のページで「3かいくりかえす」という命令カードがあることをヒントで知らせて、短くできることを体験してもらいます。

-出題の流れや、見せ方にもかなりこだわられているんですね

田中さん:答えが何通りもある問題もあえてたくさん用意しています。

実際のプログラミングって、最終的な目的となる結果が出れば、その道筋はひとつでなくていいんです。そのうえ、短いプログラムだから動きがいいわけでもない点もプログラミングのおもしろさです。

同じ問題でも最短時間でゴールするとか、楽しい動きをするとか、別の条件を加えるとプログラムも変わります。

そのため、最初とは違うプログラムで動かすと、「新しい進み方を覚えたよ」としゃべって、ポイントが追加される仕組みもあります。

サンプルプログラム集で自由に遊べる「toio Do(トイオ・ドゥ)」

-toioはカートリッジ次第で色々な遊びができますが、プログラムに手を加えることで自由な遊びもできます。ただ、いきなり本格的なプログラミングはハードルが高そうです

田中さん:そこで「toio Do」というプログラミングアプリを使った遊びも提案しています。

タブレットやパソコンで改変自由なサンプルプログラム集をダウンロードして、オリジナルのプログラムが作れます。

-おすすめの遊びはありますか?

田中さん:「ダンジョン迷路」は盛り上がりました。専用のマットが必要ですが、迷路からの脱出時間を競ったりして遊ぶことができます。

自分で脱出できる方法をプログラムし、自走させます。

また「コトバハカセ」は、読み上げられた単語と同じ絵柄のカードをどちらが早くタッチできるかを競う遊び。

言語が5ヶ国語から選べて勉強にもなりますし、小さいお子さんも一緒に遊べると好評です。

-改変可能ということは、ほかの人が作ったプログラムも遊べますか?

田中さん:弊社のオンラインコミュニティ「トイオ・クラブ」では、小学生から大人、ボードゲームなどのクリエーターや本職のエンジニアなども参加して、自作のゲームを作っています。

それらを試して遊ぶこともできますよ。

普通のおもちゃではあるけれど、普通以上にいろいろできる

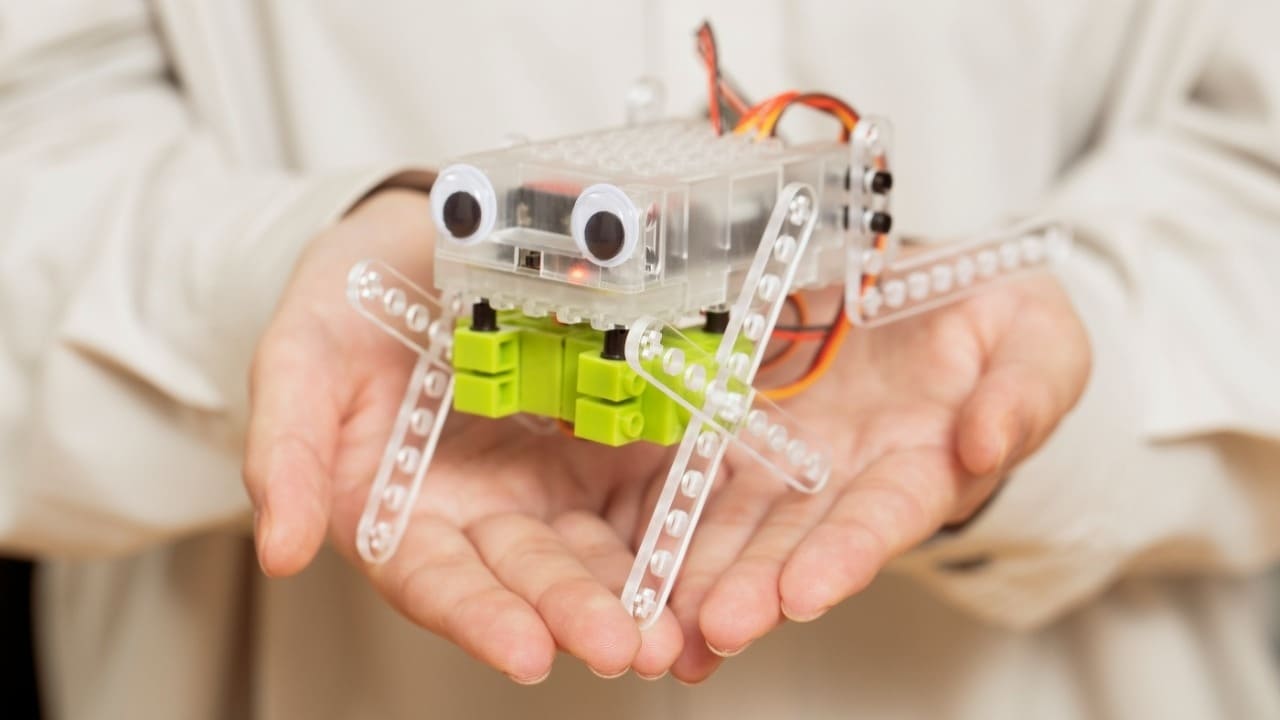

田中さん:今、小学生は学校で1人1台端末を配られてパソコンやタブレットを使うのが当たり前になっています。toioはそういった時代に適応して遊べるようにしたかったのです。

今まで遊んでいたおもちゃが、自分の工夫でさらに発展した遊びへと進化する。その遊びのプラットフォームになれると思います。

また将来は、コンピューターやロボットが当たり前のように周りで働いているようになるでしょう。

小さいころからロボットに親しんでいることで、ロボットを理解してうまく付き合えるようになるのではないでしょうか。

ロボットをより身近に感じて、仲良くなれる存在として遊んでもらえると嬉しいです。

技術的にココがすごい

◎自分の位置を絶対値として検出することができる

見えない特殊なパターンが印刷された紙の上で遊ぶことで、ロボット自身が自分の位置を把握できるようになっています。

◎2台のロボットが動く

2台のロボットがお互いを認識しながら距離感を測るのは、実は高度な技術。センサーを使うことで追いかけたり、真後ろで止まったりができるように。

キッズアライズのまとめ

ロボットトイを使って何をして遊ぶのか。何を学んでほしいのか。

決して安価なものではない分、いろいろ期待を込めてしまいがちですが、toioが持つ拡張性、発展性、遊びの幅などは無限大でした。

単純にキャラクターを乗せて遊ぶだけでも楽しく、まずは、子どもが好きそうなカートリッジから試してみるとよさそうです。

取材協力

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

toio公式サイト

キッズアライズを友だち追加

キッズアライズを友だち追加

気になるキーワードで探す

気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す

年齢×ジャンルで探す