マタニティブルーという言葉を聞いたことがありますか?

これから妊娠や出産を控えている方は「自分も経験するのでは」と不安を抱く言葉かもしれません。

今回は、マタニティブルーの主な症状と、対処法を解説します。

プレママさんも産後に備えて知識をつけておくと安心ですよ。

この記事を監修いただいたのは…

助産師:古谷 真紀(ふるや まき)さん

自治体や企業等と連携した産前産後ケア事業担当を歴任後、妊娠中から産後のママパパ&赤ちゃんのための講座運営や相談事業に従事している。

プレママはこちらもチェック!

マタニティブルーとは?

マタニティブルーは産後に起こる感情の動きを表す言葉です。

世間では「妊娠中の憂鬱な気持ち」という意味合いで解説されることもあり、誤った認識が広まっている言葉でもあります。

本来の意味を正しく理解して、経験するかもしれないマタニティブルーに備えましょう。

正式名称は「マタニティブルーズ」

マタニティブルーは正式には「マタニティブルーズ」といい、産後に気持ちの揺れが激しくなる状態を表す言葉です。

涙もろくなったり、イライラしたり、落ち込んだり、人によっては眠れなくなったりすることも。

産後3~5日頃をピークに発症して、1~2週間程で自然に回復する一過性のものです。

産後の女性の2人に1人が経験するといわれています。

産後うつとはどう違う?

産後うつは一過性であるマタニティブルーとは異なり症状が持続するため、適切な治療を必要とします。

母親としての自信がなくなったり、赤ちゃんが可愛く思えなかったりする産後うつは、産後の女性の10人に1人が経験するといわれ、産後数週間から数か月後に発症し、気分の落ち込みや自己評価の低下などの症状が2週間以上続くのが特徴です。

マタニティブルーが長引く場合は、産後うつに移行している可能性があります。

症状が2週間以上持続する場合は、出産した病院や居住地の保健センターへ相談しましょう。

マタニティブルーの主な症状

マタニティブルーの主な症状は以下の通りです。

- わけもなく泣いてしまう

- 気分が落ち込みやすい

- 感情の起伏が激しくなる

- 緊張や不安感がある

- 疲労を感じやすい

精神的な不調が現れるだけでなく、食欲が低下する、食べすぎてしまう、眠れない、頭が痛いなど身体的な不調が現れることもあります。

マタニティブルーの原因は何?

出産を経験した多くの女性が経験するといわれるマタニティブルー。

なぜ女性は出産すると心が不安定になりやすいのでしょうか? 原因を解説します。

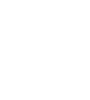

急激な女性ホルモンの低下

マタニティブルーの原因は、出産前後で大きく変化するホルモンバランスにあります。

妊娠中は母体とお腹の赤ちゃんを守り、情緒を安定させ出産に備えてきた女性ホルモンが出産後に急激に減少するため、この変化に身体が追いつかず、情緒も不安定になりやすいのです。

ホルモンバランスの変化は一時的な現象で、妊娠前と同じくらいに回復することで自然に解消されていきます。

ホルモンバランスの変化に影響を受けやすい人はマタニティブルーになりやすい傾向にあり、PMS(月経前症候群)やPMDD(月経前不快気分障害)を経験した人や、妊娠中に気持ちの浮き沈みを感じやすかった人はマタニティブルーになる可能性があり注意が必要です。

マタニティブルーの要因となるもの

産後の環境の変化や睡眠不足がマタニティブルーの要因となることがあります。

赤ちゃんのお世話をがんばりすぎてしまうタイプや、周りへ頼ることができないタイプの人ほど症状が現れやすいので、注意しましょう。

疲れの蓄積と睡眠不足

出産の疲れや体力の低下が著しい状態から始まる赤ちゃん中心の生活。

特に初めての子育てでは、授乳やおむつ替えに慣れるまでは疲れや戸惑いを感じやすくなります。

それに加え、新生児期は夜中もこまめな授乳が必要なため、睡眠不足になりやすい時期。

がんばりすぎず、また「自分は絶対大丈夫」と思わずに休息と睡眠をとり、疲れを溜めないよう心がけることが大切です。

子育てへのプレッシャー

初めての子育ては、想像以上に緊張と不安の連続で、特に生まれたばかりの赤ちゃんのお世話はプレッシャーに感じやすいものです。

また、母乳やミルクが足りていない気がする、なかなか泣き止まない、抱き下ろすと泣いてしまうなど、子育てが思い通りにいかないことに対するジレンマもあるでしょう。

2人目以降の出産であっても、上の子の時と比較したり、きょうだいを育てるうえで未経験のことに遭遇したりすると、親としての心配や戸惑いは生じやすいものです。

マタニティブルーの対処法

赤ちゃんが生まれて幸せなはずなのに、わけもなく涙が出たり、気持ちが落ち込んだり、感情的になったりすることがあれば、以下の対処法を試してみてください。

のんびり過ごす

マタニティブルーはいずれ落ち着くものと理解し、抱え込まずに過ぎ去るのを待ちましょう。

家事は家族にお願いするか手間を省く工夫をして、のんびり過ごしながら赤ちゃんのお世話に専念するのがおすすめ。

産後は身体の回復を優先しましょう。

退院した後に、親戚や友人が赤ちゃんを見に来ることもありますよね。

マタニティブルーの症状が出ているのなら、体調を理由にお断りをしたり、訪問を延期してもらったりしましょう。

断るのが難しい場合は、滞在時間を短く設定するなど、無理なおもてなしはしなくてOKです。

産後は無理をせず、リラックス&気分転換できる時間を作りましょう。

家族に頼る

出産後は家族の協力や理解が欠かせません。

赤ちゃんのお世話や家事はママがひとりで抱え込まずに家族を頼りましょう。

一番身近なパパに話を聞いてもらい、今の気持ちや気持ちを落ち着けるためにしたいことを共有すると気も晴れるはず。

妊娠中に両親学級などに参加して、赤ちゃんのいる生活のイメージを共有しておくとよいでしょう。

出産前からマタニティブルーについて知ることは、パパにとっても大事なことです。

赤ちゃんのお世話や家事の分担について具体的な計画を家族で共有し、赤ちゃんを迎える準備を整えましょう。

家族に頼るのが難しい場合は、自治体や民間の提供するサービスを利用するのもおすすめです。

居住地で受けられるサービスを自治体へ問い合わせましょう。

助産師や保健師へ相談する

マタニティブルーが一過性のものとわかっていてもつらいときは、出産した病院や居住地の保健センターへ相談しましょう。

出産した病院での健診や自治体による保健師・助産師などが自宅を訪問する制度(新生児訪問や赤ちゃん訪問)で相談したり、居住地で利用できる産後サービスを確認しましょう。

マタニティブルーかな?と思ったら休息が必要なサインかも

マタニティブルーとは、産後数日から気持ちが不安定な状態になること。

自然に回復しますが、わけもなく泣いてしまう、気分が落ち込みやすいなどの症状が現れたら、心と身体を休めることを優先しましょう。

赤ちゃんのお世話をひとりで抱え込まず、周囲の人を頼ってのんびりと過ごしてくださいね。

文:あまね

【参考資料】

・妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル改訂版 令和3年4月 日本産婦人科医会発行

・米国産科婦人科学会(ACOG) FAQs Postpartum Depression

キッズアライズを友だち追加

キッズアライズを友だち追加

気になるキーワードで探す

気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す

年齢×ジャンルで探す