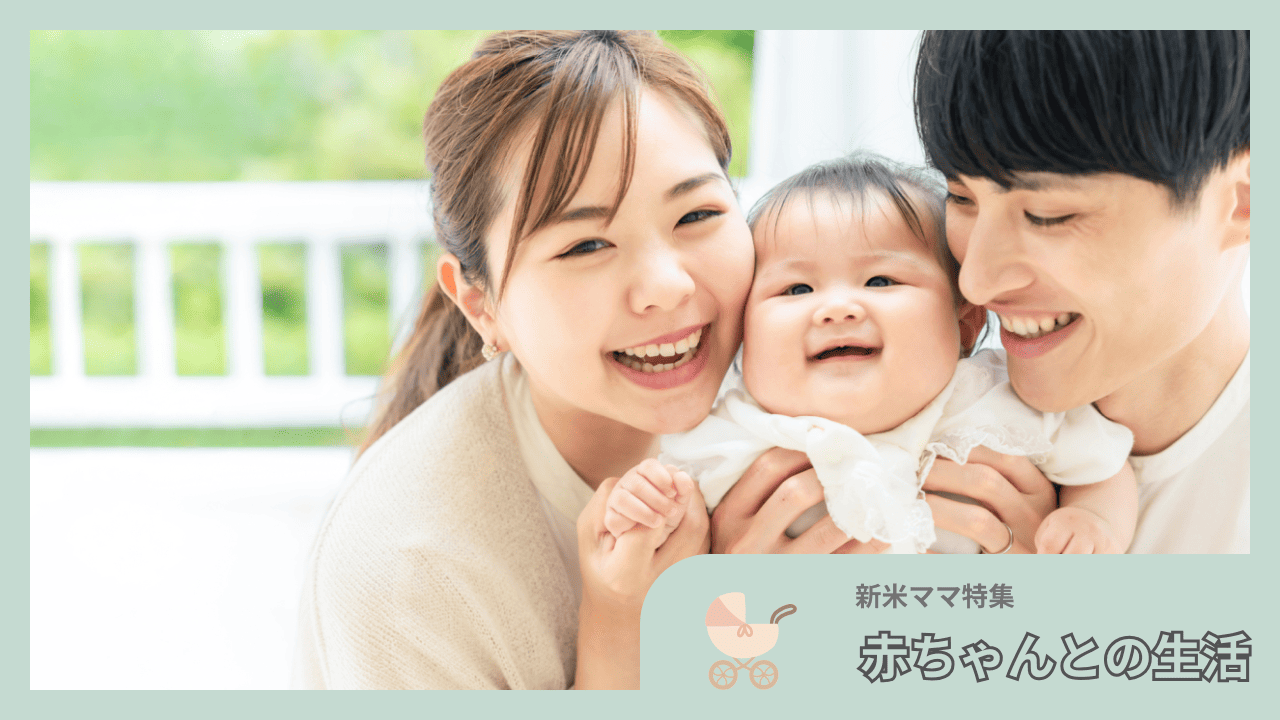

出産が近づいてきたり、無事に赤ちゃんが生まれたりすると、気になりだすのがお祝い行事ではないでしょうか。

日本にはさまざまな風習が今も残っています。

しかし、どのような行事があるのか、何を用意したらよいのかわからない方も多いでしょう。

この記事では赤ちゃんが生まれてから1歳を迎えるまでの行事をまとめました。

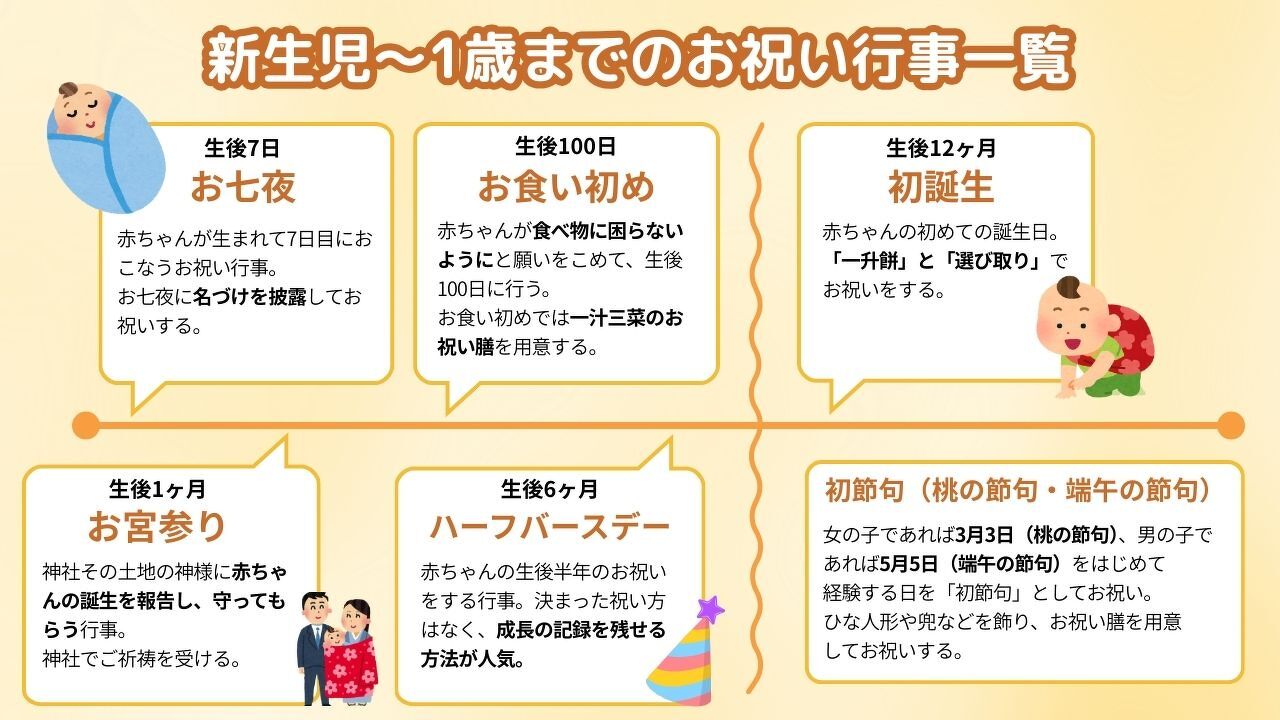

新生児~1歳までのお祝い行事一覧

赤ちゃんが生まれてからはじめての誕生日を迎えるまでには、主に6つの行事があります。

それぞれの行事に意味や風習、決まりなどがあります。

事前に調べておくとスムーズに行事をおこなえるでしょう。

ただし、赤ちゃんの行事をどれだけ本格的にするかは自由。

紹介するのはあくまで一例なので、ママやパパの負担のないように内容を検討してくださいね。

生後7日目の行事:お七夜

赤ちゃんが生まれてはじめて迎える行事が「お七夜(おしちや)」です。

新しい家族に加わったことをみんなでお祝いしましょう。

お七夜とは?

お七夜とは、赤ちゃんが生まれて7日目におこなうお祝い行事です。

平安時代には「産立ち(うぶだち)祝い」として執りおこなわれました。

昔は医療が発達しておらず、赤ちゃんが生まれてすぐに亡くなるケースも珍しくなかったため、7日目に名付けの儀式をおこなう場合が多かったそうです。

お七夜を行う時期

赤ちゃんが誕生した日を1日目とし、生まれてから7日目にお七夜は行われます。

ですが、必ずしも7日目に行わなければならないというわけではありません。

産後一週間は、ママの体調も回復しきっていない状態です。

ママや赤ちゃんの体調を優先し、余裕があるタイミングで実施をすると良いでしょう。

お七夜の祝い方

お七夜に名づけを披露してお祝いします。

親族を呼んで命名書を披露する食事会をしたり、赤ちゃんの足型や手形を取ったり、ニューボーンフォトを撮影する方が多いよう。

しかし、お七夜にあたる日はママが病院から退院してすぐの時期です。

家族でゆっくり過ごすのもよいでしょう。

お七夜で用意するもの

お七夜では命名書を作ります。

命名書には赤ちゃんの名前と生年月日、両親の名前を書きましょう。

せっかくの記念品ですから、命名書はママやパパが長く楽しめるものを用意できるといいですね。

生後1ヶ月の行事:お宮参り

お宮参りは地域によって「初参り(はつまいり)」や「初宮詣で(はつみやもうで)」、「初宮参り(はつみやまいり)」とも呼びます。

お宮参りとは?

お宮参りとは、赤ちゃんが生まれた日を1日目とし、男児であれば31、32日目、女児であれば32、33日目に神社に参拝する行事です。

その土地の神様に赤ちゃんの誕生を報告し、守ってもらう意味合いがあります。

お宮参りの祝い方

初着を着せた赤ちゃんを神社に連れて行き、お宮参りの申し込みをしてご祈祷を受けます。

古くからお宮参りでは、父方の祖母が赤ちゃんを抱っこするのが決まりでした。

出産が「穢れ」として扱われていたためで、その風習が残っているようです。

実際に赤ちゃんを誰が抱っこするのかは、ママの気持ちを優先して家族で話し合っておくとよいですね。

お宮参りで用意するもの一覧

お宮参りに行く際は、以下のものを用意しましょう。

- 初着(うぶぎ)

- ベビードレスまたは白羽二重の内着

- ママやパパの正装

- ご祈祷料

赤ちゃんを抱っこしたうえから掛ける初着は柄や文様に凝ったものも多く写真に残るため、どのようなものを用意するか話し合っておくとよいでしょう。

お宮参りに行く時の服装

赤ちゃんの服装

- お宮参りでは、赤ちゃんに「掛け着(祝い着・産着・のしめ)」を着用させるのが一般的です。 掛け着は赤ちゃんを抱っこする大人が、赤ちゃんに上から羽織らせる形でまといます。

- 産後間もないママは、体調や負担の少なさ、授乳のしやすさなどを考慮して服装を選びましょう。

和装の場合は、色無地や訪問着が人気です。

赤ちゃんの掛け着より派手にならないよう、ピンクや水色などの淡い色合いのものがおすすめです。

洋装の場合は、露出の少ないワンピースやセレモニースーツを着用しましょう。黒やネイビーなどの落ち着いた色、デザインのものがおすすめです。 - パパの服装はスーツが基本です。黒やネイビー、グレーなどの落ち着いた色を選びましょう。

パパも和装をしたい場合は、着物の格に注意しましょう。 - 祖父の服装の定番はスーツ、祖母の服装はワンピースやスーツが多いです。

基本的には落ち着いた色を選び、ネクタイやアクセサリーも含め控えめにコーディネートをすると良いでしょう。

和装をする場合も、赤ちゃんやママより目立たない色やデザインを選ぶようにしましょう。

男の子は「熨斗目(のしめ)模様」の着物が、女の子は「友禅(ゆうぜん)模様」の着物が人気です。

また、ベビードレスに掛け着を合わせるスタイルも人気です。

ママの服装

パパの服装

祖父母の服装

【お宮参りの服装を詳しく知りたい方はこちら】

★お宮参りの服装の基本

お宮参りの記念撮影のやり方

お宮参りの撮影方法は主に3つあります。

【スタジオで写真撮影を行う】

まずは、フォトスタジオや写真館でプロに撮影をしてもらう方法。

お宮参り用のプランが用意されていることや、赤ちゃんに慣れているスタッフが多いので安心です。

お宮参りと同日に予約することも、別日に予約することも可能です。

【出張カメラマンに依頼する】

お宮参りに行く神社やお寺に、プロのカメラマンに来てもらい、写真を撮影してもらう方法です。

家族で過ごす様子を撮影してもらえるため、自然な表情を写真に収めることができます。

業者、依頼時期、日時などによって差はありますが、一般的な相場料金は1~4万円です。

【自分で写真撮影をする】

ママやパパが交代で撮影する、あるいは親戚にカメラマン役をお願いする家庭も多いです。

その場合、カメラやカメラ付きのスマホを持っていれば無料で済むのが最大のメリットです。

出かける準備をしているシーンや赤ちゃんに産着を着せているシーンなど、オフショットも撮っておくと記念になりますよ。

【こちらの記事も読まれています】

★お宮参りの写真撮影はどうしてる?

【0歳児ママ向け】こちらの記事も読まれています

生後100日の行事:お食い初め

「お食い初め(おくいぞめ)」は生後100日をお祝いする行事ですが、地域によっては110日目、120日目におこなう場合もあります。

お食い初め(百日祝い)とは?

赤ちゃんが食べ物に困らないようにと願いをこめておこなうのがお食い初め(百日祝い)です。

お祝いの食事を用意して親戚とお祝いするのが一般的です。

近年は生後100日にこだわらず、お宮参りと一緒におこなう場合や親戚を呼ばずに家族だけで過ごす人も多いです。

お食い初めを行う時期

お食い初めは、赤ちゃんの生後100日目に行います。

ですが、必ずしも100日目でないといけないわけではありません。

お膳の準備や、家族が揃う日程を調整し、生後100~120日の間で行うのが一般的とされています。

お食い初めの祝い方

お食い初めでは一汁三菜のお祝い膳を用意します。

お祝い膳の基本の内容は赤飯、焼き魚(鯛)、煮物、汁物、香の物です。

お祝い膳は、長生きをしてほしい意味合いをこめて、その場にいる年長者が赤ちゃんに料理を食べさせるマネをします。

赤飯・お吸い物・赤飯・焼き魚(鯛)・赤飯・お吸い物、の順に3回繰り返したあと、祝箸を歯固め石につけてから赤ちゃんの歯茎に当てましょう。

お食い初めで用意するもの一覧

お食い初めをする際には、以下のものを用意しましょう。

- お祝い膳

- 食器

- 歯固め石

- 記念撮影用の洋服または祝い着

歯固め石はお宮参りの際に神社でもらえる場合や、近くの河原から拾ってくる、購入するなどさまざまな入手方法があります。

お食い初めのときの服装

- 百日祝い(お食い初め)の赤ちゃんの正装は「色付きの小袖」です。

ですが、小袖は高価なものも多く、お手入れも大変です。

そのため最近では、和の雰囲気が出せる袴風のロンパースを選ぶ家庭も多いです。

ロンパースの場合は、手頃な価格で購入でき、赤ちゃんも快適に着ることができます。

ドレス風、タキシード風のロンパースを着せるのもおすすめです。 - ママの場合は、スーツやワンピース、ブラウスなどのセミフォーマルな服装で望みましょう。

パパはスーツを着用するのが一般的です。

ママ、パパともに、赤ちゃんの服装と統一感がとれるコーディネートを考えましょう。

赤ちゃんの服装

ママ・パパの服装

【お食い初めのメニューも解説中】

★お食い初めの意味と簡単なメニュー

生後半年の行事:ハーフバースデー

ハーフバースデーは、生後半年をお祝いする行事です。

欧米では、夏休みに誕生日を迎える子のお祝いとして誕生日の半年前や半年後におこなう行事をハーフバースデーと呼んでいました。

ハーフバースデーとは?

日本でのハーフバースデーは、赤ちゃんの生後6カ月をお祝いする行事を指します。

SNSでさまざまなハーフバースデーのお祝い写真が掲載されたり、ハーフバースデー用の飾りが売られていたりと、よく見かけるイベントになりました。

ハーフバースデーの祝い方

ハーフバースデーには、決まった祝い方はありません。

赤ちゃんの成長を実感して祝う目的があるので、成長の記録を残せる方法が好まれます。

足型や手形を取る、離乳食をお祝いプレートにする、写真スタジオで撮影する、自宅を飾りつけて写真を撮る、などの方法が見られます。

ハーフバースデーで用意するもの一覧

お祝いしたい方法に合わせて次の物を用意しましょう。

- 離乳食ケーキ

- バルーンやガーランド

- 足型や手形用の台紙、スタンプ

- お祝い用の衣装

他にも、女の子はヘアアクセサリー、男の子はロンパースタイプのタキシードなどが好まれます。

初節句(桃の節句・端午の節句)

女の子であれば3月3日の桃の節句、男の子であれば5月5日の端午の節句をはじめて経験する日を「初節句」として祝います。

赤ちゃんが生まれたら、初節句がいつなのか確認しておくとよいでしょう。

初節句とは?

初節句は、例えば7月生まれの女の子であれば生後8カ月に、4月生まれの男の子であれば生後1カ月に経験するため、生まれ月と性別によっていつなのか大きく変わります。

桃の節句であればひな人形、端午の節句では兜などを飾り、お祝い膳を用意して祖父母を呼ぶのが一般的です。

初節句の祝い方【男の子の場合】

男の子の節句は5月5日の「端午の節句」です。

病気や災いを退けるため、五月人形や鯉のぼりを飾り、笹の葉や筍、出世魚など縁起物の食材を用いてお祝いします。

他にも、菖蒲湯に入ったり、ちまき・柏餅を食べるなどの風習があります。

当日は食事会を行ったり、近年では自宅で人形飾りとともに写真撮影をしたり、スタジオに出向きプロのカメラマンに撮影してもらったりと、大切な子どもの記念日を重い思いの形で写真に残しています。

初節句の祝い方【女の子の場合】

女の子の節句は3月3日の「桃の節句」です。

子どもの健やかな成長を願って、雛人形や桃の花を飾り、えびやはまぐり、いくらなど、縁起物の食材を用いてお祝いします。

縁起物としてお祝いの席に用意されるのが、「ちらし寿司」や「はまぐり」、「菱餅」や「ひなあられ」です。

当日は、食事会や撮影会をして過ごす家庭も多いです。各家庭、雛人形や被布着とともに、初節句の記念写真を残しています。

初節句で用意するもの一覧

- ひな人形

- お祝い膳(ちらし寿司・はまぐりのお吸い物・ひし餅・ひなあられ)

- 桃の花

- お祝い用の衣装

【男の子】

- 兜

- 鯉のぼり

- 菖蒲

- お祝い膳(ちまき・柏餅など)

- お祝い用の衣装

飾りは新品を購入しても、両親から譲り受けても構いません。

赤ちゃんを囲んで楽しくお祝いできるといいですね。

初節句をお祝いするときの服装

- 男の子の服装は、「武将のように勇気ある子になりますように」という願いが込められた陣羽織が人気です。

また、和装であれば、袴風ロンパースもおすすめです。色や柄などのデザインも豊富で、好みの衣装を選ぶことができます。

洋装の場合は、タキシードやスーツの形のロンパース、カバーオールもおすすめです。 - 女の子の場合は、「被布」という着物の上に着る丈の短い衣服を着用します。

和装の場合は、お宮参りに着た祝着や、袴風ロンパースを着せるのもおすすめです。

洋装の場合は、ワンピースやドレスを選ぶようにしましょう。

赤ちゃんの服装【男の子の場合】

赤ちゃんの服装【女の子の場合】

【こちらの記事も読まれています】

★初節句とは?お祝いのマナーと過ごし方

★鯉のぼりの由来と飾る時期

★雛人形を飾るタイミングとポイント

生後1年の行事:初誕生

赤ちゃんが1歳になる日、初誕生をお祝いしましょう。

初誕生とは?

赤ちゃんが1歳になった日を「初誕生」と呼びます。

昔は「数え年」と言い、お正月にみんなが一緒に年を取る仕組みでした。

しかし、昔から初誕生にはお祝いをしていたようです。

それほど1歳の誕生日はめでたい行事だったのです。

初誕生の祝い方

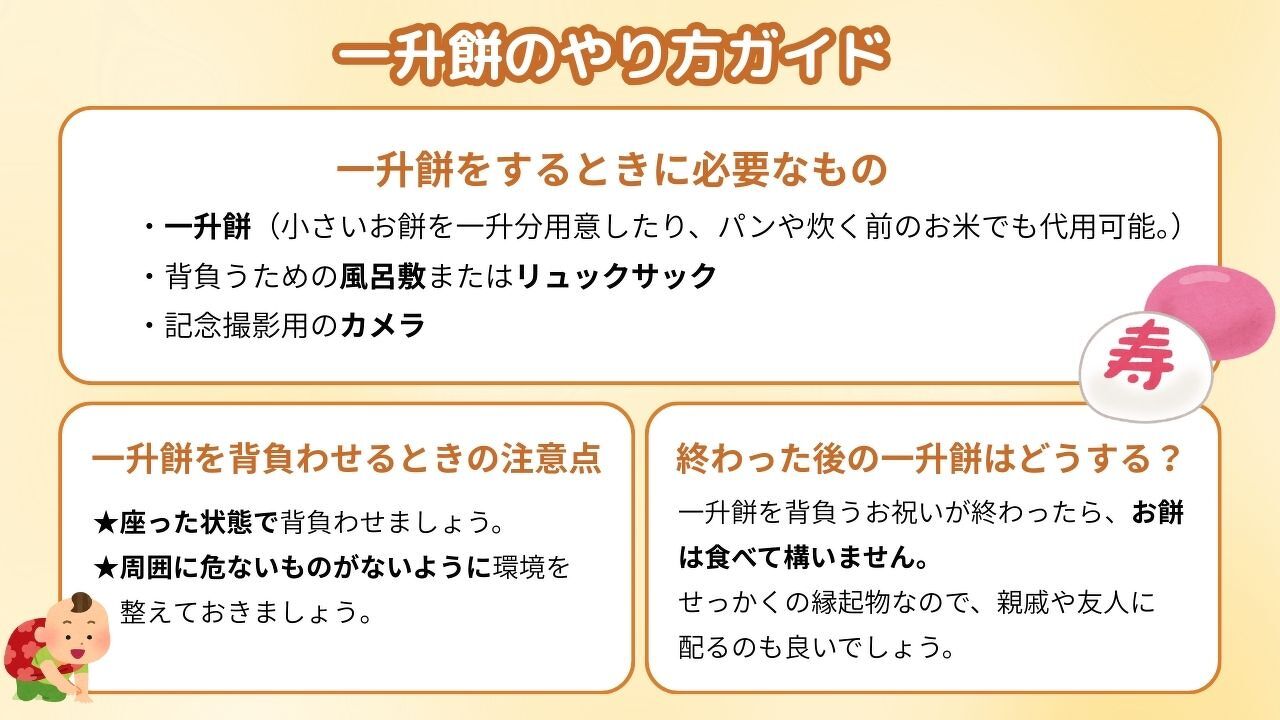

初誕生では、祖父母も呼んで「一升餅」と「選び取り」でお祝いしましょう。

一升餅は、「一生食べ物に困らないように」と願いをこめて一升のお餅を赤ちゃんに背負ってもらいます。

選び取りでは、いくつかの道具を並べておき、どれを赤ちゃんが最初に手にするかで将来を占います。

現代風にアレンジされている道具もあるので、楽しみながら道具を決めましょう。

【一升餅のやり方を詳しく知りたい方はこちらから】

★一升餅のやり方ガイド

行事を通してたくさんの思い出を残しましょう!

赤ちゃんが誕生してから1歳になるまでにはさまざまな行事があります。

赤ちゃんの機嫌や体調と相談しながら無理なく楽しく、思い出を残せるといいですね。

ライター:塚田萌

学童クラブで5年、保育園で3年勤務したのちにフリーのライターへ転身。

2人の子どもを育てている現役ママです。

Web媒体にて保育系コラム記事の執筆や漫画の編集をおこなっています。

キッズアライズを友だち追加

キッズアライズを友だち追加

気になるキーワードで探す

気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す

年齢×ジャンルで探す