新入園児を迎える新年度は、多くの保育園で「慣らし保育」を行います。

わが子を初めて入園させるママやパパは、わからないことや気になることもあるでしょう。

入園と同時に仕事復帰するケースでは特に慣らし保育の期間や時間などが気になるはず。

今回は、保育士として30年以上の経験を持つライターの西須が慣らし保育について詳しく解説します。ぜひ、入園前の参考にしてください。

この記事を監修いただいたのは…

保育士・ライター:西須洋文さん

.png)

勤務経験30年以上の元男性保育士です。

現在はWebライターとして、保育士や子育ての経験を活かして子育てや保育記事を中心に、さまざまなジャンルの記事を執筆しています。

そのほか、音楽教育であるリトミック講師などフリーランスとして活動中。

慣らし保育とは?実施する目的

慣らし保育とは、保育園の入園時に一定の期間、短時間保育を行うことです。

慣らし保育を行う目的は、主に次の3つです。

【目的①】子どもが保育園の環境や保育士に慣れるため

慣らし保育を行う1番の目的は、子どもが無理なく園生活に慣れるようにするためです。

ほとんどの子どもが入園前はママやパパと一緒に過ごしますが、入園と同時にママやパパから離れ、慣れない環境で初めて会う保育士と1日を過ごすのは不安なもの。

そのため最初は数時間から保育園での生活を始め、徐々にその時間を長くすることで、子どもに少しずつ園生活に慣れてもらうことが大きな目的です。

【目的②】保護者が保育園に預ける生活に慣れるため

ママやパパも子どもの入園と同時に再就職や育休明けの仕事復帰をするケースが多いため、それまでとは環境が変わります。

慣らし保育の期間があることで、ママやパパも新生活に少しずつ慣れていくことができるでしょう。

【目的③】保育士が子どもの性格や状態を把握し、保護者と関係を築くため

新年度、一度に大勢の新入園児を迎える園や保育士にとっても、慣らし保育期間があることで初めて出会う子どもたちや新年度の環境に慣れやすくなります。

慣らし保育期間中に新入園児の性格や状態を把握したり、送迎時にママやパパとコミュニケーションをとったりして良好な関係を築くことも目的の1つです。

また、新年度は進級やクラス替えで在園児や保育士の環境も変わります。

新入園児が早く降園することで保育士にもゆとりができ、新たなクラスでの生活が始まる在園児ともゆっくり関わりやすくなります。

慣らし保育の期間はどのくらい?

慣らし保育の期間は園によって異なります。

保護者の中には入園初日からフルで勤務しなくてはならない人もいるため、慣らし保育は強制ではありません。

入園初日から進級児と一緒に通常保育で預けることも可能です。

仕事の都合で慣らし保育ができない場合は、園に相談しましょう。

期間は1週間~2週間が平均的

一般的な慣らし保育期間は、1週間〜2週間ほどです。

1〜2週間の間に段階を踏んで行われますが、園に慣れる期間は一人ひとり異なります。

「子どもがなかなか慣れない」「祖父母が早く迎えに行ける」などの場合は慣らし保育期間終了後も早めに迎えに行くことは可能なので、保育園に相談してみましょう。

慣らし保育を行わない園もある

保育園によっては、慣らし保育を行わないところもあります。

忙しい保護者への配慮や、子どもには順応性があることなどが理由です。

慣らし保育ができないとパパやママは心配になりますが、子どもは順応性が高いので心配することはありません。

逆に、早く慣れるケースもあります。

慣らし保育のスケジュール例

慣らし保育のスケジュールも園によって異なりますが、最初は短時間保育から始め、少しずつ保育時間を長くしていく園がほとんどです。

ここでは、一般的な慣らし保育のスケジュール例を紹介します。

【1~3日目】午前のみの保育で昼食前にお迎え

最初の数日は、昼食を食べる前に迎えに来てもらう園が多いでしょう。

新入園児にとっては、ママやパパと離れて食事をとることや、園の給食を食べることも初めての経験なのでハードルの1つです。

まずは、子どもに園の雰囲気に慣れてもらうことを目的とし、午前中のみの保育を行います。

【4~7日目】登園~昼食を食べお迎え

数日経って、子どもが少し園生活に慣れてきた頃から給食が始まります。

0、1歳児にとっては月齢に応じてミルクや離乳食にも慣れていく時期です。

中には、前日まではお昼前に帰宅していたのに園で昼食を食べることに不安を感じて泣く子やあまり食べられない子もいます。

しかし、日を重ねるごとに給食にも慣れていく子が多いです。

【8~10日目】登園~午睡までを済ませお迎え

給食にも慣れた頃、いよいよ午睡がスタートします。

それまで給食後に迎えに来ていたママやパパが来ず、布団に入ることになって不安になる子もいます。

最初は布団に入りたがらない子やなかなか眠れない子もいますが、0~1歳の子どもは遊び疲れや泣き疲れでほとんどの子どもがぐっすりと眠れるでしょう。

午睡後は、午後のおやつを食べて降園というケースが多数です。

【11日目以降】終日保育スタート

午睡にも慣れてきた頃に終日の保育が始まり、慣らし保育期間は終了です。

この頃にはほとんどの子どもたちが園生活にだいぶ慣れているでしょう。

保育園では延長保育もあるため、お迎えの時間は個人で異なります。

通常保育では、ママやパパがお迎えに来るまで子どもたちは園で過ごします。

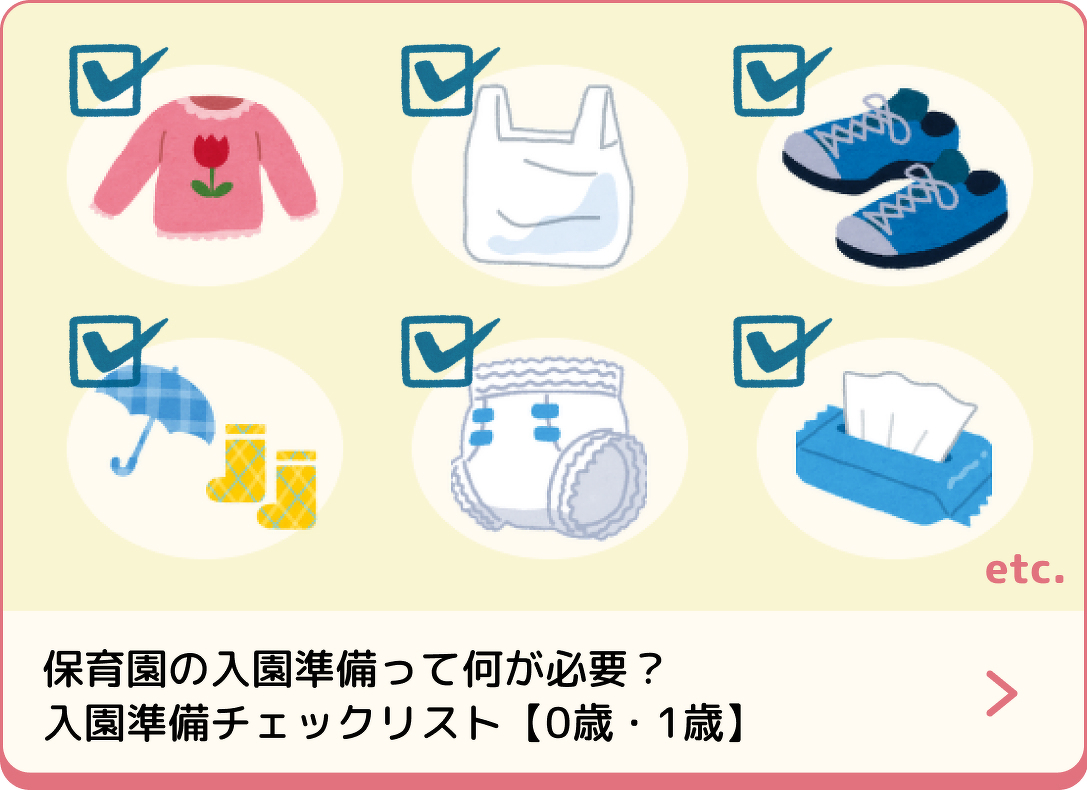

【こちらの記事も読まれています♪】

★保育園の入園準備チェックリスト

★保育園の入園式にふさわしい服装は?

★保育園の洗礼を乗り切る!突然の呼び出しへの準備

育休中に慣らし保育はできる?

育児休暇中に慣らし保育を行うこともできます。

厚生労働省の「育児休業期間終了時における保育所入所の弾力的取扱いについて」には、以下のような特例が可能だと記載されています。

(2)育児休業期間終了時に限らず新たに就職する場合等についても、(1)と同様の取り扱いを行うこと。

上記の通り、慣らし保育の期間を考慮し、育児休暇中に子どもを保育園に入れられる場合があります。

仕事復帰と慣らし保育が同時期の場合の対処法

子どもの入園と同時に規定の勤務時間で仕事復帰をしなければならず、園の通常の慣らし保育期間では慣らし保育ができない場合もあるでしょう。

入園先の保育園が一時保育を行っている場合は、入園前に一時保育を利用して園に慣れるように工夫する方法もあります。

一時保育を利用するには事前申し込みや保育料が必要です。

ただし、年度末の3月は園が忙しい時期で一時保育を受け入れる余裕がない場合もあるため、園に相談してみましょう。

慣らし保育や入園前の一時保育を利用できなくても、子どもは大人が考える以上に適応力があるためそれほど不安に思う必要はありません。

慣らし保育をしても慣れるまで時間がかかる子もいれば、慣らし保育をしなくてもすぐ慣れる子もいます。

パパやママが心配し過ぎず、大らかな気持ちで送り出すことが大切です。

慣らし保育前に必要な準備

慣らし保育を迎える前に、しておきたい事前準備を4つ紹介します。

子どもはもちろん、ママやパパも新しい生活を始めるための準備を進めておきましょう。

登園に向けて子どもの生活リズムを整える

子どもが入園して親が仕事復帰すると、朝は入園前より慌ただしくなるでしょう。

「朝食準備〜食べる(食べさせる)」「子どもの身支度」「親の身支度」など朝の短い時間内でやることが多いため、早く起きなくては間に合いません。

慣らし保育前に早起きや早寝の習慣を身に付け、実際に登園するときと同じように生活リズムを整えておくと安心です。

また、母乳で育てている0歳児は、ママが授乳に行くわけにはいかないため哺乳瓶でミルクを飲めるように練習しておく必要があります。

【こちらの記事も読まれています♪】

★【月齢別】赤ちゃんの理想的な睡眠時間

★ネントレはいつから始める?基本的なやり方

子どもの持ち物に名前を書く

子どもが園に持って行く持ち物は数多くあります。

細かいものにも一つひとつ名前を書かなければなりません。

入園直前に慌てないよう、早めに書いておきましょう。

書き忘れがないよう、確認をしっかり行うことも大切です。

保育園に親しみを持てるようにする

子どもがこれから通う園に親しみが持てるよう、未就園児の行事など園に行く機会があればできるだけたくさん足を運び、園の雰囲気や施設に慣れるようにしましょう。

園の前まで行って園庭で遊ぶ保育園の子どもたちの様子を自分の子どもに見せながら、「◯◯ちゃんも、もう少しでこの保育園に通うんだよ」などと話すのもよいでしょう。

職場に慣らし保育の事情を話しておく

慣らし保育期間中は通常よりも短時間保育が行われるため、仕事を早退したり中抜けしたりして迎えに行く場合があるでしょう。

職場には早めに伝えておくことで、より理解を求めやすくなります。

【こちらの記事も確認しておきましょう♪】

★【丸パクリOK】育休明け挨拶の例文とコツ

★時短勤務は何歳まで?メリットと継続が難しい時の働き方

慣らし保育の期間を大切に過ごしましょう!

慣らし保育は、子どもやママやパパ、保育士それぞれが徐々に新しい生活や環境に慣れるための期間です。

園に慣れるスピードは子ども一人ひとり異なり、最初からほとんど泣かない子もいればしばらくの間、登園時に涙が出る子もいます。

また、中には泣きたい気持ちを我慢して、慣れるまでかえって時間がかかる子もいるため、泣かないからと安心せずに、保育園にお迎えに行ったら短時間でも親から離れて園で過ごせた子どもを抱き締めて愛情を伝えましょう。

慣らし保育の期間は後々、子育ての大切な思い出の1つになるはず。貴重な慣らし保育の期間を、有意義に過ごしてください。

キッズアライズを友だち追加

キッズアライズを友だち追加

気になるキーワードで探す

気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す

年齢×ジャンルで探す