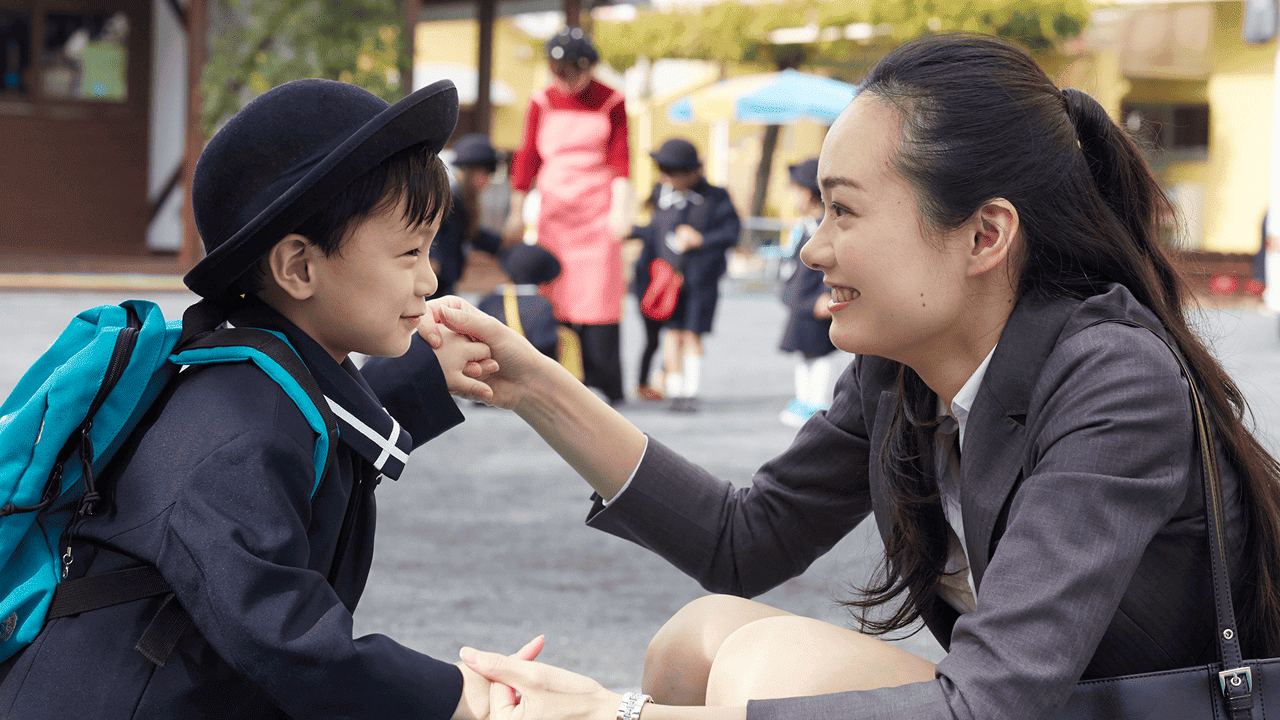

幼稚園は何時まで子どもを預かってくれるのでしょうか。共働き家庭やこれから働きたいと思っているママなどは、保育園以外の預け先として幼稚園を利用したいと考えている方もいることでしょう。今回は幼稚園で子どもが過ごす時間は何時から何時までなのか、1日の流れや預かり保育の制度について紹介します。

9時〜14時ごろの幼稚園が多い

幼稚園は学校教育法に基づく文部科学省管轄の教育施設で、3歳〜小学校就学前の幼児を対象としています。

一般的に9時〜14時ごろに保育時間を設定しているところが多いです。

標準保育時間は4時間

文部科学省の「幼稚園教育要領」では、「幼稚園の1日の教育時間は、4時間を標準とすること」と定めています。

保育日数は年間39週以上と決められており(特別の事情がある場合を除く)、定められた日数内で年間の保育スケジュールを決定することが多いようです。

幼稚園の1日の流れを知ろう!

幼稚園や認定こども園では、1日をどのような流れで過ごすのでしょうか。

ここで紹介するのは、一般的な時間割です。

園によって活動時間や昼食時間などが多少前後するため、参考として大まかな流れを把握しておくとよいでしょう。

幼稚園

幼稚園は通常保育の終了が14時ごろが多いため、基本的にお昼寝やおやつの時間がありません。

預かり保育は園によって異なりますが、17時ごろまで実施しているところが多いようです。

| 7:30〜 | 早朝の預かり保育 | |

|---|---|---|

| 8:30〜 | 順次登園・自由遊び | |

| 9:30〜 | 午前の活動 | |

| 11:30〜 | 昼食 | |

| 13:00〜 | 自由遊び | |

| 14:00〜 | 帰りの準備・降園 | |

| 15:00〜 | 預かり保育開始 |

認定こども園

認定こども園は教育と保育を一体的に行う、幼稚園と保育園両方のよいところを併せ持つ施設です。

認定こども園に入所する際は、1号認定、2号認定、3号認定などの保育認定を受ける必要があります。

「幼稚園型」「保育所型」「幼保連携型」などの設置形態があり、認定区分によって同じ施設内でも保育時間やスケジュールが異なります。

延長保育の時間は降園後18時や19時ごろまでが多く、なかには20時ごろまで延長できる園もあります。

ここでは、2号認定の子どもを保育する際の1日の流れを紹介します。

2号認定の子どもとは、保育認定(標準時間・短時間)を受けた満3歳以上の子どもです。

| 7:30〜 | 順次登園 | |

|---|---|---|

| 8:30〜 | 自由遊び | |

| 9:30〜 | 午前の活動 | |

| 11:30〜 | 昼食 | |

| 13:00〜 | お昼寝 | |

| 15:00〜 | おやつ・午後の活動 | |

| 18:30〜 | 順次降園・延長保育開始 |

幼稚園の「預かり保育」の制度

預かり保育を利用するためには、普段から幼稚園に在籍していることが条件です。

預かり保育の時間帯は?

通常保育の前後の時間帯に、預かり保育を利用することが可能です。

たとえば、通常保育を9時〜14時に設定している場合、7時半から通常保育前までと通常保育後から17時までの時間に預かり保育をしています。

幼稚園によっては通常保育前は預かっていないところや、保育園のように遅い時間まで預かっているところなど、園ごとに違いがあります。

さらに幼稚園は春休みや夏休み、冬休みといった長期休暇があります。

実施する期間や時間帯は事前に確認しておきましょう。

どんなことをしている?

基本的に自由保育で、お絵描きやブロック、絵本や外遊びなど、一人ひとりが好きな遊びをして過ごします。

園によっては預かり保育の時間を使ってサッカーや体操、英語やピアノなどの習い事を行っているところもあります。

子どもは慣れ親しんだ園の環境で友だちと一緒に習い事ができ、保護者は習い事の送迎をしなくても済むため、負担を減らすことができます。

誰が見てくれる?

預かり保育では幼稚園の先生だけでなく、保育士や小学校教諭の免許保有者、市町村などが行う研修を終了した子育て支援員などが子どもたちを見てくれます。

担当する先生の2分の1(当面の間は3分の1)以上は、幼稚園教諭や保育士の資格保有者を配置するように定められているため、通常保育のような質の高い保育を受けることが可能です。

保育園の「延長保育」との違いは?

「預かり保育」と「延長保育」とでは、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

| 預かり保育 | 延長保育 | |

|---|---|---|

| 実施施設 | 幼稚園 | 保育園 |

| 利用対象 | 1号認定の子ども | 2号、3号認定の子ども |

| 利用時間 | 7時半から通常保育前と降園〜18時ごろまでが多い | 降園〜20時ごろまでが多い |

| 利用料金 | 月額上限の範囲内で無償化になる場合がある | 利用料金がかかる・料金は園ごとに異なる |

どちらも通常の保育時間外に子どもを預かるといった点は同じですが、利用時間や利用料金などが異なります。

認定こども園では、1号認定の子どもが利用する際は「預かり保育」、2号、3号認定の子どもが利用する際は「延長保育」というように呼び分けているようです。

「預かり保育」の利用料金

幼稚園で預かり保育を利用する際には、どのくらい料金がかかるのでしょうか。

園によって異なる

利用料金は平日1時間100円〜1000円程度と、園によって幅があります。

預かり保育を利用する前に、確認しておくとよいでしょう。

また、土日や長期休暇期間などは、料金設定が異なる場合があるため、確認が必要です。

「預かり保育」が無償化となる条件は?

2019年10月に幼児教育無償化の制度が始まり、預かり保育も無償化の対象になる場合があります。

保護者の就労により「保育の必要性の認定」を受けている

預かり保育の無償化制度を利用するには、事前に「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

正社員のほかパートや居宅内労働などの就労者が対象で、就労等の条件が自治体によって変わるため、お住まいの市町村に確認してください。たとえば、「月48時間以上働いている」ことが条件になる自治体などがあります。

また、利用料金のうち月額上限11,300円までが無償化の対象になることにも注意しておきましょう。

「1か月の預かり保育利用料」もしくは「月の預かり保育日数×450円」を比較し、どちらかの合計金額の小さい方が無償化が適用されます。

就労以外でも無償化となるケース

就労のほかにも、無償化の対象になる場合があります。

- 妊娠や出産

- 保護者の疾病や障がい

- 親族の介護や看護

- 災害復旧

- 求職活動

- 就学や職業訓練

- DVや虐待の恐れがある

- 育児休業取得中に保育施設を利用している子どもがいる

上記のほかにも、各市町村が定める事由でも無償化の対象になる可能性があるため、お住まいの市町村窓口に問い合わせてみるとよいでしょう。

生活スタイルにあった園を検討しよう!

働きながら子育てをしたい方にとって、以前は幼稚園を利用することが難しい状況でした。新制度の子育て支援により、共働きやひとり親家庭でも利用できるようになっています。預かり保育の時間や料金、保育内容は幼稚園ごとに異なります。利用を希望する園の預かり保育について調べたり直接問い合わせたりして、働き方や生活スタイルと照らし合わせて検討するとよいでしょう。親子ともに無理なく安心して通える園を探してみてくださいね。

▼幼稚園・保育園についておすすめ記事はこちら!

ライター:misono

3児を子育て中のママライターです。保育園や児童館での勤務経験があります。

日々の子育てを通して感じたことや育児に関する情報を、ママ目線で寄り添いながらお伝えしていきます。

キッズアライズを友だち追加

キッズアライズを友だち追加

気になるキーワードで探す

気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す

年齢×ジャンルで探す