つるつるすべすべなイメージの赤ちゃんのお肌。でも実は赤ちゃんは肌トラブルが起きやすいことをご存じでしょうか?

少しでも湿疹ができると、肌の弱い赤ちゃんをどうケアしてよいのか迷ってしまいますよね。

正しい赤ちゃんのスキンケアで、お肌を健康に保ちましょう!

この記事を監修いただいたのは…

助産師:古谷 真紀(ふるや まき)さん

自治体や企業等と連携した産前産後ケア事業担当を歴任後、妊娠中から産後のママパパ&赤ちゃんのための講座運営や相談事業に従事している。

赤ちゃんのスキンケアって必要?

赤ちゃんのお肌はデリケートだからこそ、何もしないほうがよいのか迷ってしまうところ。

そもそも赤ちゃんにスキンケアは必要なのでしょうか?

赤ちゃんのお肌の基礎知識を身につけましょう。

赤ちゃんは肌トラブルを起こしやすい

生まれたばかりの赤ちゃんは、何もお手入れしなくてもお肌がつるつるできれいなイメージをもたれがち。

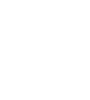

しかし皮膚の厚さは大人の半分しかなく、肌のバリア機能も未熟な状態です。

肌のバリア機能が低下すると肌に水分を保てず、乾燥を引き起こします。

肌トラブルを予防する基本は、しっかりと保湿をして肌のバリア機能を高めてあげること。

生まれたばかりだからこそしっかりとスキンケアをして、健康な肌を維持してあげましょう。

正しいスキンケアを覚えて、肌トラブルを予防しよう

肌を健康な状態に保つには、「清潔」と「保湿」が欠かせません。

1日1回、石鹸の泡でていねいに洗い、お風呂から出たらすぐに保湿をしてあげましょう。

特に新生児は頭皮やおでこ、鼻あたりの皮脂分泌が多くべたつきやすくなっています。

こすらずに、たっぷりの泡を使い手で優しく洗ってあげましょう。

また赤ちゃんはひじやひざなど関節のくびれが深い箇所が多く、汚れが溜まりやすくなっています。

しわをよく伸ばし、洗い残しがないように気をつけましょう。

石鹸は固形石鹸、泡タイプのポンプ式、液体など種類がいろいろありますが、添加物(着色料や香料)が少ない低刺激のものを選びましょう。

泡タイプのポンプ式であれば泡立てる必要がなく、赤ちゃんを支えながら使うのにおすすめです。

保湿剤の種類と季節に合った選び方

保湿剤には様々な種類があり、どれが合うかは月齢や肌質によっても異なります。

それぞれ使用感が異なるので、肌の状態によって使い分けましょう。

市販されている保湿剤を使う際は、できるだけ添加物(着色料や香料)が少ない低刺激のものを選びましょう。

また、食物由来の成分(アーモンド、ピーナッツ等)が入っていると、食物アレルギーを引き起こす原因となる可能性があるので注意しましょう。

保湿剤の種類

・軟膏

油分をベースとしており、保湿力が高く皮膚を保護してくれます。

水分を含まないのでべたつきやすく、伸びにくいという特徴があります。

寒い時期には硬くなるので、手のひらで温めると使いやすくなります。

・クリーム

油分と水分がバランスよく配合されており、軟膏に比べ伸びやすくなっています。

その分、汗や水に流れやすいという特徴があります。

ローションよりも保湿力が高いので、乾燥が気になる部分に塗ることでより効果的に保湿ができます。

・ローション

油分よりも水分が多く配合されており、伸びがよくサラッとしています。

そのため顔や体だけでなく、頭皮や背中など広い範囲を保湿する場合に便利です。

・ワセリン

油の膜をつくり、水分を逃さないよう肌をコーティングしてくれます。

ワセリンそのものには水分を与える効果はないので、ローションやクリームなどで保湿をしてから重ねて塗りましょう。

水分をはじき外部刺激から保護してくれるので、おむつかぶれやよだれかぶれにおすすめです。

季節に合った保湿剤の選び方

保湿ケアは1年を通して大切です。

季節によって気温や湿度は変わるので、季節に合わせた保湿剤を選びましょう。

気温が高く汗をかきやすい春夏はサラッとしていて伸びやすいローションタイプがおすすめ。

一方空気の乾燥が気になる秋冬は、油分を多く含むクリームや軟膏、ワセリンでしっかりと保湿しましょう。

クリームは伸びやすくべたつきにくいので、通年で使うのに適しています。

保湿剤の効果的な塗り方

保湿剤の効果を高めるには、塗るタイミングや量も大切です。

効果的な塗り方をマスターしましょう。

入浴後、なるべく早めに

保湿剤を塗るタイミングは、「入浴後できるだけすぐ」を意識しましょう。

時間がたつと皮膚が乾燥してしまうので、体を拭いた後、なるべく早めに塗りましょう。

清潔な手に保湿剤をとり、塗りたい箇所に点在させてから手のひらを使って伸ばすように優しく塗っていきます。

適切な量を塗る

保湿剤を塗る適切な量は、「Finger Tip Unit(FTU:フィンガーチップユニット)」を目安にします。

FTUとは口径5mmのチューブタイプの保湿剤を、大人の人差し指の指先から第一関節まで出した量を指します。

これはおよそ0.5gとなり、大人の手のひら2枚分が塗れる量となります。

また、ローションタイプの保湿剤の場合は1円玉大の大きさが1FTU(約0.5g)になります。

瓶タイプの場合は、大人の人差し指先端から第一関節までのおよそ半分までの長さですくった量が、およそ0.5gになります。

塗った部位がテカッと光り、ティッシュペーパーがくっつくくらいが適量です。

保湿剤は、入浴後や朝など、できれば1日に2回以上塗りましょう。

乾燥が気になる部分は、こまめに塗り直してOK。

塗る量が少ないと保湿の十分な効果が得られませんので、たっぷり塗りましょう。

病院で処方された保湿剤については、医師に適切な塗り方や量を確認しましょう。

気をつけたいポイント

体を洗うとき同様、首回りや関節など、くびれているところに塗り漏れがないように気をつけましょう。

首のしわ、わきの下、ひじの内側、足のつけ根、ひざの裏などは特に皮膚が重なりあっている部位なので念入りに塗りましょう。

【0歳児ママ向け】こちらの記事も読まれています

保湿がアレルギー予防への第一歩

しっかり保湿して肌のバリア機能を正常に保つことは、さまざまなアレルギー疾患の予防への第一歩となります。

日ごろからしっかりと保湿をする習慣を身につけましょう。

乾燥や湿疹の起こりやすい肌を守ろう

通常、肌にはバリア機能というはたらきが備わっていて、アレルゲン(食べ物やダニ・ホコリなどアレルギーを引き起こす原因となるもの)や細菌が体内に侵入しないよう健康な状態を保っています。

しかし、赤ちゃんの肌は薄いため汗や乾燥によるトラブルが起こりやすく、バリア機能も十分に発達していないために、本来ならば体内に入ってこないはずのアレルゲンが侵入しやすい状態となっています。

近年の研究では、新生児期から、スキンケアによって肌を健康な状態に保つことで、アトピー性皮膚炎が予防できる可能性があることがわかってきました。

スキンケアだけで、その他のアレルギー疾患も予防できるかはまだ分かっていません。

しかし、湿疹などの肌トラブルを長引かせないためには、湿疹に対する治療をしながら、保湿することがとても大切です。

よだれかぶれや、おむつかぶれにも注意

かぶれとは、肌が赤くなったり湿疹ができたりする皮膚の炎症のこと。

口の周りやおしりなどに起きやすく、ひどくなると皮がむけてしまうこともあります。

よくあるトラブルですが、アレルゲンが侵入しやすい状態になるため注意が必要です。

口の周りがよだれでかぶれる場合は、よだれを濡らしたティッシュやガーゼでこすらず優しく拭き取り、ワセリン等の保湿剤を塗ってあげましょう。

おむつかぶれの原因は、主に排泄物に含まれるアンモニアや尿素、酵素、細菌による刺激、おむつ内の蒸れです。

2~3日続けても、かぶれた症状が改善しない場合は、小児科か皮膚科を受診しましょう。

【こちらの記事も確認しておきましょう♪】

★赤ちゃんのおむつかぶれの原因と対処法

保湿はいつから、いつまで必要なの?

保湿の大切さは分かったものの、子どもの成長とともに「いつまで続ければいいの?」と疑問に思うことがあるかもしれません。

いつからいつまで、親がケアしてあげればよいのでしょうか。

生まれてすぐから始めよう

生まれたての赤ちゃんの肌は、胎脂によって覆われているため、出生直後の一定期間、沐浴をしないで羊水や血液のみを拭き取るドライテクニックというものが普及してきています。

胎脂には、保湿や保護をする作用がありますが、沐浴によって洗い流されていきます。

赤ちゃんは出生後、退院前に初めての沐浴を経験するのが一般的ですが、ご家庭での沐浴を始めると同時に、保湿も開始しましょう。

【こちらの記事も確認しておきましょう♪】

★【助産師監修】沐浴のやり方を動画で解説

★赤ちゃんの沐浴はいつまで?卒業のタイミング

スキンケアは生涯にわたって必要

生まれて間もない時期は母乳やミルクが主な栄養となりますが、離乳食を食べ始めたり、自らの意思で動き回ったり、家庭以外の場所で過ごす機会が増えていくと、年齢毎に起こりやすいアレルギー症状や疾患は変化していきます。

アレルゲンの侵入を防ぐために、スキンケアによって肌のバリア機能を強化して、健康な肌を保つことは大切です。

子どもの成長とともに肌が強くなったように感じても、肌の状態は見ただけでは分かりにくいことも。

子どもが大きくなってきたら自分で塗ってもらうようにし、生涯にわたって保湿を欠かさないようにしましょう。

スキンケアを習慣にしよう

赤ちゃんの肌は非常にデリケートなため、日ごろから清潔と保湿を心がけることが大切です。

沐浴やお風呂のときなどに肌を観察して、健やかな肌を保つためのスキンケアを毎日の習慣にしましょう。

ライター:山村智子

4歳の男女双子と0歳の男の子の3児の母。ドタバタ育児の合間にライターをしています。せっかちでおっちょこちょいな性格なので失敗も多いですが、目標は「肝っ玉母ちゃん」。笑って過ごす日々を心がけています。

イラスト:Ryoko Ishiyama

【参考資料】

・公益社団法人日本助産師会発行冊子『助産師、保健師、看護師<指導者>のための大切な新生児期からのスキンケア』

アレルギーポータル公式サイト

キッズアライズを友だち追加

キッズアライズを友だち追加

気になるキーワードで探す

気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す

年齢×ジャンルで探す