臨月ともなると次第にお腹も大きくなり、いよいよ出産が近いなと感じる人もいるのではないでしょうか。

この記事では、臨月だからこそ気を付けたい過ごし方や、避けた方がよいことについて解説します。

赤ちゃんに会えるまで残りわずかの時期を、安心して過ごすために、ぜひ参考にしてください。

この記事を監修いただいたのは…

八丁堀さとうクリニック副院長・産婦人科医:佐藤杏月さん

日本医科大学卒。日本医科大学武蔵小杉病院を中心に16年間産婦人科医として地域のハイリスク妊婦や、婦人科疾患の診療を行ってきた。

3人の子どもの子育てと仕事の両立を目指し、整形外科医の夫とともに2020年八丁堀さとうクリニックを開業。

医療法人社団双葵会八丁堀さとうクリニック副院長、医学博士、日本産婦人科学会専門医。

臨月とは?

「臨月」という言葉はよく聞きますが、具体的にどのような時期、どのような状態なのかよく知らないという人も多いのではないでしょうか。ここでは臨月のママと赤ちゃんがどのような状態にあるのか、解説します。

臨月は出産予定日まで1か月の時期のこと

出産予定日(40週0日)までの最後の1か月、妊娠36週0日から39週6日(妊娠10か月)のことを臨月と呼びます。妊娠37週0日からは「正期産」と言われる、赤ちゃんの体も成熟しいつ生まれてきても大丈夫な時期に入ります。いよいよ赤ちゃんとの対面が近い時期です。

臨月のときのママと赤ちゃんの状態

臨月のときのママの体の状態

臨月になると、赤ちゃんは分娩に向けて次第に骨盤の方へ降りてきます。

このことで、ママの体には食欲が増す、トイレが近くなるなどの変化が表れます。

胃を圧迫していた子宮が下がってきて、今度は膀胱を圧迫するようになるからです。

また、うまく眠れないというママも増えます。

昼間でも寝られるときはこまめに睡眠を取り、体力を温存しましょう。

おりものに少量の血が混ざることもあります。これは「おしるし」と言われ、出産が近い印と言えます。

おしるしがまったくない人もいます。

ただし、出血に関しては自己判断はせずに、必ず病院に連絡をしてください。

腰痛になるママも増えます。

臨月になるとお腹が大きくなり、反り腰になることで体を支えようとするためです。

どうしてもつらくて薬や湿布を使いたい場合は、妊婦健診時に相談しましょう。

【こちらの記事も読まれています♪】

★妊婦の快適な寝方「シムス位」とは?

臨月のときの赤ちゃんの状態

ママの体だけでなく、赤ちゃんの体も変化していきます。

赤ちゃんの体重が36週では2,500g程度、40週では3,000g程度まで増えます。

低出生体重児の目安が2,500gですから、胎外へ出ても大丈夫な大きさになってくることがわかるでしょう。

機能面でも呼吸機能が発達し、母乳を自力で飲む準備が整います。

また皮下脂肪がついてシワがなくなり、顔つきはふっくらとしてきます。

成長とともに、外へ出るための準備も始まります。

背中を丸めて手足を組んだ姿勢になり、頭が骨盤の方へ降りてきます。

頭が骨盤へ降りてくると固定されるので、胎動を感じづらくなる人もいます。

臨月のおすすめの過ごし方

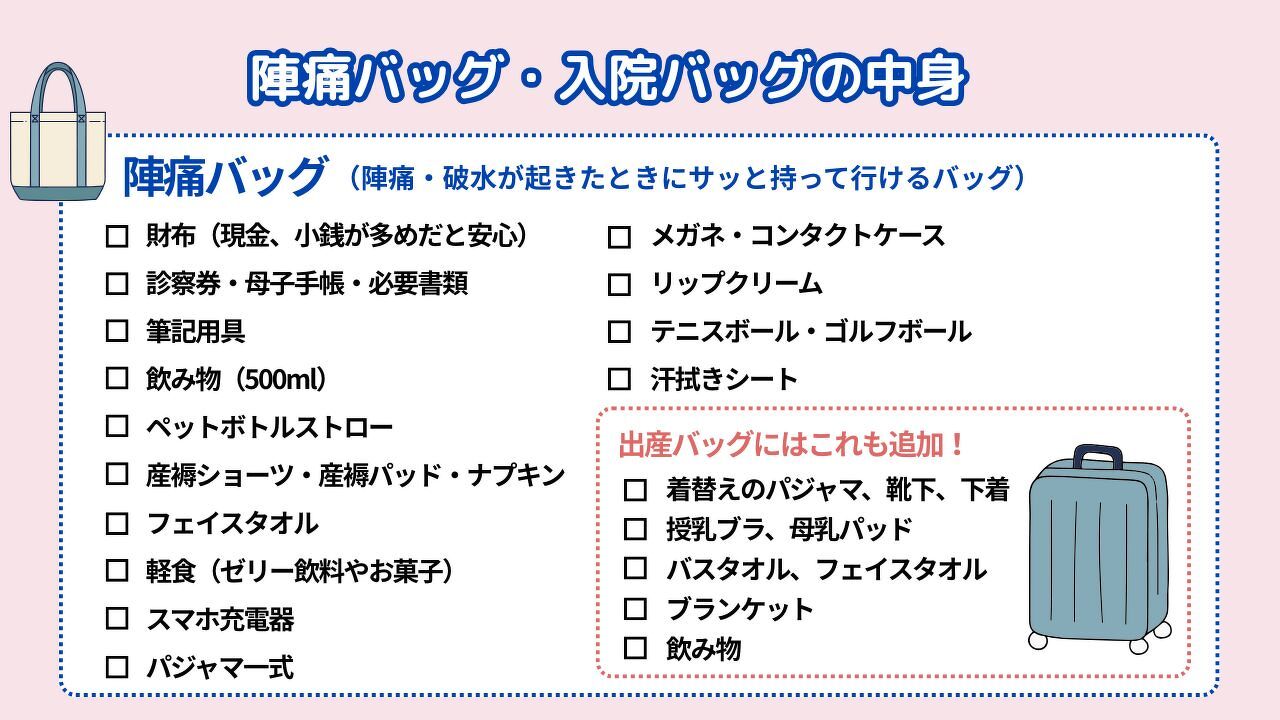

陣痛バッグ・入院バッグの準備

正期産に入ると、赤ちゃんはいつ生まれてもよい時期になります。

どのタイミングで陣痛が来たり破水したりするかわかりません。

そのときに備えて、陣痛・破水が起きたときにサッと持って行ける「陣痛バッグ」と入院準備品を一式入れた「出産バッグ」を準備しましょう。

出産予定の病院で、入院時の持ち物リストが渡されるはずなので、そのリストを見ながら準備しましょう。

陣痛バッグの中には、一般的には次のようなものを入れます。

≪陣痛バッグの中身≫

-

・財布(現金、特に小銭が多めだと安心)

・診察券

・母子手帳

・必要書類

・筆記用具

・飲み物(500ml)

・ペットボトルストロー

・フェイスタオル

・産褥ショーツ

・産褥パッド

・ナプキン

・軽食(ゼリー飲料やお菓子)

・スマホ充電器

・パジャマ一式

・メガネ、コンタクトケース

・リップクリーム

・テニスボール、ゴルフボール

・汗拭きシート

出産バッグの中には、一般的には次のようなものを入れます。

≪出産バッグの中身≫

-

・着替えのパジャマ

・授乳ブラ

・母乳パッド

・バスタオル、フェイスタオル

・靴下

・ブランケット

・飲み物

【こちらの記事も確認しておきましょう♪】

★「陣痛バッグ」と「入院バッグ」の中身は?

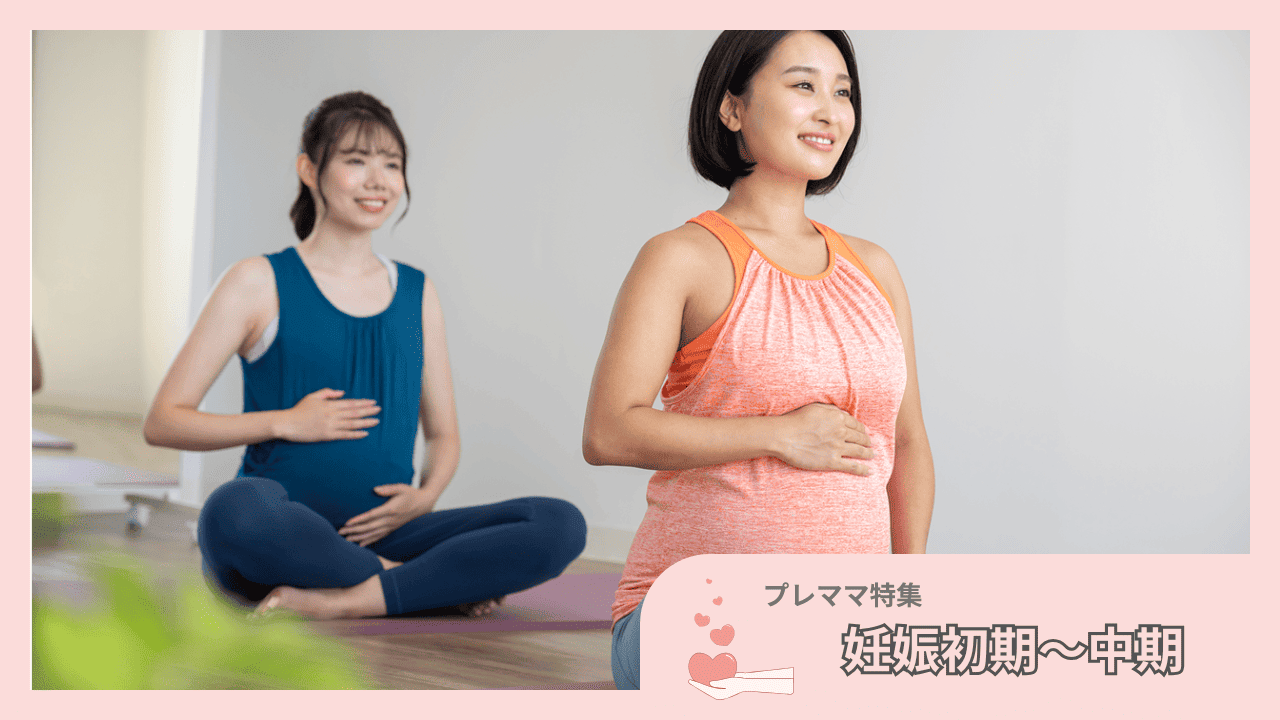

マタニティヨガやウォーキングなどの適度な運動

臨月になると、分娩時の出血に備えて体が水分を蓄えようとしたり、お腹が大きくなって下半身の血流が悪くなったりして、むくみやすくなります。

また、妊娠中はどうしても運動不足になりがちです。

マタニティヨガやウォーキングなどの適度な運動をすることで、次のようなメリットがあります。

・むくみ対策

・ストレス解消

・体重管理

・腰痛対策

・便秘対策

・出産に向けての体力キープ

臨月はお腹の赤ちゃんも成長し、体のバランスが取りづらい時期です。転倒やお腹の圧迫には十分気を付けて、適度に運動を楽しみましょう。

生まれたあとの育児用品の準備

産後、少なくとも1か月、できれば2~3か月は産後の回復につとめ、家事や外出は控えたいものです。

その間に必要となる赤ちゃんのおむつやミルク、洋服などのうち、前もって用意できるものは用意しておきましょう。

とは言え、赤ちゃんの成長のスピードや肌の強さ、アレルギーの有無など生まれてみないとわからないことも多く、全部を準備するのは難しいでしょう。

ネット通販も含め、どこで何が買えるのか把握しておくだけでも安心感が違います。

新生児を迎えるときに必要なものの一例をご紹介します。ぜひ参考にしてください。

≪新生児に必要なもの≫

-

・短肌着、長肌着(50~60サイズで前開きのものがおすすめ)

・新生児用のオムツ

・ガーゼ

・おしりふき

・おくるみ

≪ベビー用品≫

-

・ベビーウェア

・ベビーベッド、ベビー布団

・抱っこ紐、ベビーカー

・チャイルドシート

・ベビー用衣料洗剤

・ベビー用ハンガー

・沐浴関連グッズ

・温度計、湿度計

≪ママの便利アイテム≫

-

・授乳クッション

・授乳仕様の衣服

・授乳ケープ

・骨盤ベルト

【こちらの記事も確認しておきましょう♪】

★新生児との生活に必要なベビー用品・ママ用品

生まれたあとの育児情報のチェック

赤ちゃんが生まれた後は、慣れない育児でなかなか情報をチェックする時間が取れません。

臨月のうちに、育児に役立つ情報をチェックしておくようにしましょう。

キッズアライズでは、新米ママ応援特集として、新生児~1歳までの育児情報を公開しています。

抱っこの仕方やミルクの作り方、スキンケアの仕方などの基本の育児情報から、育休手当などの制度についてまで幅広く解説しているので、ぜひチェックしてみてください。

臨月のときのNG行動

臨月に避けた方がよいことはあるのでしょうか。

①旅行やドライブなどの長距離移動

まず、旅行やドライブなどの長距離移動はやめましょう。

出先で陣痛や破水が起きたときに、かかりつけの病院に間に合わないおそれがあります。

健診を受けていない病院での出産はリスクも高いです。

②過度な運動

お腹が張ったり、お腹に負担がかかったりするような過度な運動は避けましょう。

運動をしたい場合は、マタニティヨガやウォーキングなど、体への負担が比較的軽いものをおすすめします。

③重いものを持つなど体に負担が大きい動き

重いものを持ち上げるなどの、体に大きな負荷のかかる動作は避けましょう。

どうしてもお腹に力が入ってしまい、転倒するおそれがあり危険です。

また、妊娠後期は出産に向けて骨盤を広げるリラキシンというホルモンが多く分泌されるため、骨盤が不安定になります。

重いものを持つことで骨盤のバランスが崩れ、慢性的な腰痛につながるケースもあります。

④混雑した公共交通機関の利用

混雑した公共交通機関の利用も、お腹を圧迫されるとよくないので避けましょう。

同様に、コンサートやイベント会場などの混雑する場所へ出かけるのも、なるべく避けることをおすすめします。

⑤熱すぎるお湯や長時間の入浴

妊娠中は血液量が増えるため、熱すぎるお湯や長時間の入浴はのぼせやすくなります。

とはいえ、入浴はむくみ対策にもなり、お風呂がリフレッシュにつながるという人も多いはずです。

お風呂の温度設定は低めにし、湯船につかるのは10分程度にするなど、工夫しましょう。

上の子がいるときの過ごし方のポイント

なかには、第二子、第三子を妊娠中という方もいるでしょう。

上の子がいる場合に、気を付けるポイントは何があるでしょうか。

レトルトなども活用しながら、無理せず家事をする

上の子がいると、初産のときとは違い、誰かがお世話をしなくてはならない存在がいるため、ママは多少無理をしてでも家事を頑張ってしまうケースが多く見られます。

しかし、妊娠中の体に無理は禁物。疲れたときにはレトルト食品や外食も活用して、うまく妊娠生活を乗り切りましょう。

上の子とのスキンシップを大切にする

赤ちゃんが生まれると、どうしても赤ちゃんのお世話が優先になってしまいがちです。

上の子をその状況に慣れさせようなどと考えず、上の子との交流の時間を大事にしてください。

また、上の子の方から抱っこをせがんだり、甘えてきたりとスキンシップを取ろうとすることもあるでしょう。

そんなときに「安静にしていた方がよいのでは」「お腹に負担がかかってしまうのでは」と心配なら、ソファで横並びでくっつくなど、体に負担をかけずにスキンシップを取る方法もあります。

【こちらの記事も読まれています♪】

★「上の子可愛くない症候群」の要因と対応策

★上の子のストレスサインには何がある?

臨月は無理をしないことが一番大切

臨月になるとお腹の赤ちゃんも大きくなり、母体にもさまざまな変化が起こります。体も重たくなり、思うように動けないこともあるでしょう。

妊娠中はなるべくストレスをためず、無理をせずに生活することが第一です。出前や外食を使ったり、家族の協力を得たりして、うまく臨月を乗り越えていきましょう。

キッズアライズを友だち追加

キッズアライズを友だち追加

気になるキーワードで探す

気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す

年齢×ジャンルで探す